또 한 가지. 그들은 공교롭게도 모두 스스로 일어섰다. 동료들과 의기투합해 창업했다. 실패도 있었다. 제품이 안 팔려 골치를 썩은 적도 있다. 모든 것을 한순간에 잃기도 했다. 그러나 성장통을 이겨냈고 오늘에 이르렀다.

사실상 청ㆍ장년층 일색인 세계 IT업계 억만장자 클럽에서 여전히 이름값을 유지하고 있는 ‘고령 흙수저’ 창업가들을 살펴봤다.

|

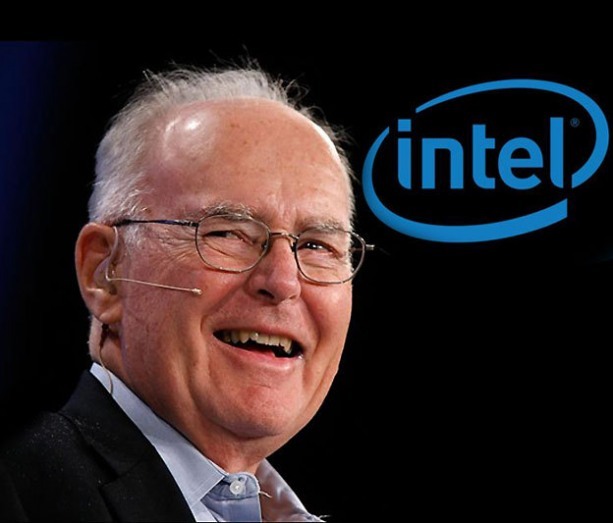

| 고든 무어 |

1. 고든 무어:87세ㆍ개인자산 7조7100억원

무어는 세계 최대 반도체 칩 제조사 인텔의 공동창업자다. 그는 청년시절부터 두 번의 창업을 통해 반도체 산업 시장에서 잔뼈가 굵었다. 그런데 그의 사회생활 첫 발은 창업도, 반도체도 아니었다.

화학을 전공한 무어는 1950년대 중반 다우(Dow)케미칼에 입사했다. 하지만 당시에도 규모가 컸던 다우엔 그의 자리가 없었다. 퇴사 후 우연찮게 대학 동문이 속해있던 반도체 연구소에 들어가 1957년 페어차일드 반도체(Fairchild Semiconductoe)를 공동 창업한 계기다. 집적회로 분야의 선구자가 된 회사다.

첫 창업을 통해 무어는 실력을 키웠다. 전문지 일렉트로닉스매거진(Electronics Magazine)에 “반도체 칩 저장용량이 매년 갑절씩 늘 것”이란 내용의 기고를 한 것도 페어차일드에서 기술개발 분야를 이끌던 1965년이었다. 이는 후에 ‘무어의 법칙’으로 불리며 세계 반도체 업계를 이끄는 기준 가운데 하나가 됐다.

앞을 내다본 무어의 감각은 페어차일드를 나와 1968년 인텔을 창업한 후에도 꾸준히 이어졌다. 1980년대 일본 반도체 업체들의 저가공세 속에서도 회사를 살릴 수 있었던 이유다.

지금도 인텔은 무어의 선견지명을 잇고 있다. 웨어러블 기기 사업을 통해서다. 자체 투자회사인 ‘인텔 캐피탈(Intel Capital)’은 지난해 기준 9곳의 웨어러블 스타트업을 키우고 있다. 투자금액은 최소 8000만달러에 이른다.

|

| 디트마르 호프 |

2. 디트마르 호프:76세ㆍ개인자산 9조7000억원

독일서 태어난 호프는 오라클과 함께 세계 기업용 소프트웨어업계 양대산맥으로 불리는 SAP의 공동창업자다. SAP는 기업 데이터를 통합관리하고 경영정보로 활용하는 소프트웨어 개발사다. 일반 기업에서 널리 쓰고 있는 전사적자원관리프로그램(ERP)을 공급하는 업체다.

1972년, 호프는 동료들과 함께 SAP를 세웠다. 그의 직장이었던 IBM에서 기업용 소프트웨어의 가능성을 인정해주지 않자, 직장을 그만두고 창업에 나선 것이다. 컴퓨터 보급으로 기업들의 업무 처리 방식도 바뀌는 가운데 SAP의 ERP는 획기적이었다. 기업의 한 부문에서 데이터를 입력하면, 그 정보를 활용해 회사 전 부문이 빠른 의사결정을 내릴 수 있게 된 것.

하지만 1990년대 기업용 컴퓨터의 트렌드가 변하면서 SAP에도 위기가 왔다. 당시 호프 등은 다양한 운영체제를 지원하는 기업자원관리 프로그램 ‘R/3’를 완성해 미국에 팔겠다는 출구전략을 세웠다. 이는 출시되자마자 대성공을 거뒀다. 선택과 집중에 능했던 사업 수완 덕에 SAP는 세계적인 소프트웨어 기업 반열에 오를 수 있었다. 전 세계 비즈니스 소프트웨어 시장에서 SAP제품 점유율은 ERP 프로그램(24.6%)과 공급망 관리 프로그램(20.8%) 부문 각각 1위를 기록하고 있다.

2005년 회사에서 은퇴한 호프는 다른 분야에서 활약 중이다. 바로 축구다. 그는 10조원에 육박하는 자산 일부를 2000년대 초부터 독일 분데스리가 소속 클럽 TSG1899호펜하임에 쏟아붓고 있다. 호프는 이 팀이 홈구장으로 쓰고 있는 라인 네카 아레나(Rhein Neckar Arena) 신축에도 1230억원(1억유로) 가량을 지원했다.

|

| 존 투 |

3. 존 투:75세ㆍ개인자산 5조2000억원

소위 ‘반도체 강국’으로 자화자찬하는 한국이지만, 정작 국내 업체에겐 볼모지인 시장이 있다. 바로 반도체 모듈 시장이다. 메모리 반도체를 공급받아 PCㆍ스마트폰 등에 들어가는 D램이나 SD카드 등을 만들어 파는 사업이다.

존 투(John Tu)란 이름은 그래서 사실상 국내에서만 생소한 이름이다. 세계 반도체 업계에서 그의 존재감은 상당하다. 세계 최대 반도체 모듈 기업 중 하나인 킹스톤테크놀로지(Kingston Technology)를 세운 주인공이라서다.

1941년 중국 충칭(重慶)서 태어난 그는 9년 뒤 가족을 따라 대만으로 이주했다. 이후 유학을 떠나1967년까지 독일 다름슈타트 대학에서 전기공학을 전공했다. 이후 미국으로 건너가 1982년 컴퓨터 메모리관련 사업에 뛰어들었다. 이민을 경험해 공학을 전공한 아시아 고학력자들의 경로를 존 투 또한 비슷하게 따라갔다. 몇 년 간 번 돈만 900만달러였다.

그러던 1987년 그는 한순간에 빈털터리가 됐다. 뉴욕 증시 폭락을 촉발한 ‘검은금요일(Black Monday)’때문이다. 이 해 10월 19일 다우존스 산업평균지수는 22%이상 빠졌다. 돈은 돌지 않았고 판로도 막혔다. 존 투는 어쩔 수 없이 사업을 접어야 했다.

하지만 굴하지 않았다. 그는 맨손에서 다시 일어섰다. PC에 들어가는 메모리보드를 만들어 팔았다. 킹스톤 테크놀로지의 시작이었다.

이후 19년이 흘렀다. 33조원 규모로 알려진 반도체 모듈 시장에서 존 투의 회사는 지난해 매출만 66억달러(7조3000억원)를 찍었다. 창업자 2명으로 시작한 사업은 직원도 3000명으로 불렸다.

현재 존 투는 장학사업에 큰 관심을 두고 있다. 미국에서 이룬 꿈을 젊은이들에게 심어주고 싶다는 포부다.

factism@heraldcorp.com

![“한번 사면 10년 쓴다며?” 또 깜빡깜빡 분통…통째로 뜯어 버리라니 [지구, 뭐래?]](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=78&simg=/content/image/2024/04/26/20240426050627_p.jpg)

![나체女 그린 뒤 “내 OOO들에게” 의미심장 제목…‘작정하고’ 만든 누드화의 비밀[이원율의 후암동 미술관-구스타프 클림트 편]](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=78&simg=/content/image/2024/04/26/20240426050647_p.jpg)