중산층도 빚 내서 부동산에 투자

저금리로 연명 한계기업 3000개

친기업 MB정부 ‘낙수효과’ 무색

朴정부 구조조정 대신 돈잔치만

1997년 외환위기의 시련은 우리 경제의 기초체력을 튼튼히했지만 2008년 글로벌 금융위기의 모범적 극복은 오히려 성장판을 앗아갔다. 금융위기 이후 대내외적으로 불확실성이 증대하자 ‘안정지상주의’가 기업의 혁신과 사회의 활력을 삼켰다. 그 자리는 각자도생과 안정중독 뿐이었다.

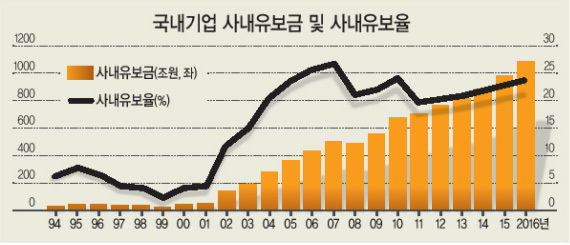

한국 경제는 2008년 금융위기 때 한층 강해진 내구력을 입증했다. 금융위기 후 선진국 경기에 민감했던 신흥국들의 리스크 상승에도 한국은 ‘저위험국가’로 꼽혔다. 외환위기로 뼈를 깎는 구조조정을 한 덕분이다. 위기에 대비해 금고에 비상금도 넉넉히 쌓았다. 1997년 사내유보금의 핵심인 이익잉여금은 40조원이었고, 사내유보율(총자산 대비 이익잉여금)은 4.5%에 불과했으나 2007년엔 500조, 26.7%로 뛰어오른다.

문제는 2008년 이후 기업이익 증가에는 고환율 정책이 주요하게 작용했다. 이는 국내 소비주체는 물가상승을 감당해야 한다는 뜻이다. 수출에서 번 돈을 다시 임금이나 배당으로 풀어야 물가부담이 상쇄될 수 있다. 이명박 정부의 ‘낙수효과’ 논리다. 하지만 기업들은 계속 현금을 쌓기만 했다. 소득은 제자리 걸음, 소비지출은 정체됐다. 2016년말에는 기업들의 유보금이 1084조원으로 1000조원을 돌파했다. 글로벌 혁신을 추격하는 기업들은 계속 나왔지만, 혁신을 이끄는 기업은 찾아보기 어렵다. 모바일혁명, 자율주행차, 바이오혁명 등의 주인공은 미국과 중국 기업들 뿐이었다.

2014년 하반기부터 유가를 비롯한 국제원자재 가격이 폭락한다. 고유가 수혜를 누렸던 조선, 철강, 해운, 플랜트 등의 업종이 직격탄을 맞는다. 내수가 채 살아나기도 전에 수출에서 치명상을 입은 것이다. 경기가 급락하자 한국은행은 저금리 정책을 펼치기 시작한다. 박근혜 정부는 경기 자극효과가 큰 부동산시장을 움직이기 위해 재건축 규제와 대출규제를 동시에 푼다.

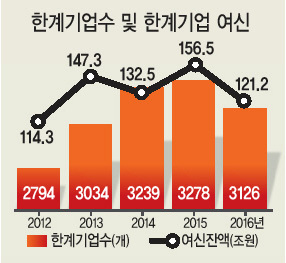

하지만 소득성장이 뒷받침 되지 않는 상황에서의 경기진작책은 자산가격 상승만 부채질했다. 부자들은 물론 중산층들도 빚을 내서 부동산에 뛰어들었다. 가계빚이 폭증했다. 저유가로 인한 물가정체로 인플레 기대가 꺾이자, 저금리로 풀린 돈은 부동산 등 자산시장에 집중됐다. 심지어 한계기업들도 저금리에 힘입어 연명하면서 ‘좀비기업’이란 말이 등장했다. 한계기업은 3000개가 넘어가고 여기에 투입된 금융권의 여신은 150조원을 넘나들었다.

특히 국책은행 관리에 있던 대우조선해양에서는 천문학적 분식회계가 발행했지만, 정부도 금융당국도 ‘눈뜬 장님’신세였다. 결국 외환위기 이후 또다시 국민의 돈인 국책은행 자금이 부실기업에 투입되는 사태까지 벌어진다. 결국 저금리라는 ‘방패’속에 이뤄질 수 있었던 구조조정은 박근혜 정부 동안 전혀 이뤄지지 않았다.

전세계적으로 저금리 시대는 막을 내리고 있다. 금리가 오르면 그 동안 경제를 움직였던 차입 유동성이 독으로 바뀌게 된다. 빚의 역습이다.

문재인 정부는 가계 가처분소득 증대를 통한 내수 확대, 생산적 부문으로의 자본 투입, 주식ㆍ채권 시장의 활성화 등을 내걸고 있다. ‘소득주도 성장’과 ‘생산적 금융’이라는 해법은 현 정부가 아니라도 내놓을 만하다. 다만 문제는 목표가 아니라 방법이다.

이형석 기자/suk@heraldcorp.com

![[영상]](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=78&simg=/content/image/2024/04/29/20240429050015_p.jpg)