[장필수 기자의 인스파이어]

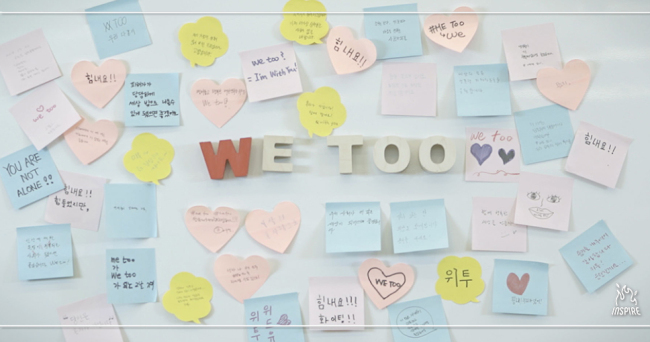

- “얼굴 나오나요? 그럼 안 할래요.” #WE TOO 영상 제작 후기

- 10대부터 60대까지, 수많은 우리가 그들의 미투를 다시 읽다

- 당신들의 미투에서 우리들의 위투로

#. ‘누구나 말하고 있지만, 아무도 말하려 하지 않는다.’

미투(#ME TOO)에 대한 영상을 기획하면서 머릿속을 맴돌던 말 중 하나다. 또 인스파이어 미투 기획의 마지막 이야기인 위투(#WE TOO)에 출연할 사람들을 찾는데 무척이나 애를 먹은 이유이기도 했다.

지인, 지인의 친구, 친척, 회사 동료 등 주변 사람들에게 출연을 부탁할 수도 있었다. 하지만, 평범한 사람들의 담백한 생각이 필요했다. 술자리에서, 동성끼리, 혹은 온라인 상에서나 나누던 이야기를 듣고자 했던 게 기획 의도였다. 그러려면 서로 다른 생활환경에 사는 다양한 나이대의 사람이 필요했다. 10대부터 60대의 남녀를 최소 한명 이상 섭외하는 게 목표였다.

시작부터 난항에 부딪혔다. 스스로 가장 솔직하게 자신의 의견을 주장할 수 있다고 판단했던 20대부터 거절당했다. 대학생들은 “얼굴이 나오는 건가요? 그렇다면, 하고 싶지 않네요.” “질문지를 미리 받아보고 답변드려도 될까요?”와 같은 말로 경계심부터 드러냈다. 당초 인터뷰를 허락했던 학생들 중 일부는 “다시 생각해봤는데 안 될 거 같아요.” “기록으로 남는 영상인데…” 등의 거절 문자를 보냈다.

어떤 학생은 또 “제가 어떤 말을 하더라도 어떻게든 악의적으로 편집할 수 있으니 그냥 안 하고 싶어요”라며 언론의 보도윤리를 지적하기도 했다. 20대를 섭외하는 과정에서 언론이 자극적인 보도로 2차 피해를 유발하고 있다는 비판을 겸허히 받아들여야 했다.

어렵사리 20대 남녀 대학생을 섭외하고 이후로는 더 큰 난관에 부닥쳤다. 30대, 40대 직장인들은 의견과 얼굴이 그대로 카메라에 노출돼야 한다는 부담 외에도 “회사에 알려지면 안 된다”는 이유로 거절했다. “왜 회사에서 알게 되면 안되냐”고 반문했더니, 어색한 웃음을 지을 뿐 대답은 돌아오지 않았다.

이름을 들으면 누구나 알 만한 직장에 다니는 한 사람은 “아무리 회사가 자유로운 분위기라도 지금 같은 분위기에 누가 얘기할 수 있나. 당신들 조직에선 이런 얘기 터놓고 하나?”라고 되레 반문했다. ‘당신네 조직과 다르다’고 자신 있게 답하지 못했다. 대신 “바꿔나갈 것”이라고 말했다.

50대와 60대 남녀의 경우, 섭외할 방법을 찾지 못해 회사 인근 가게부터 무작정 들어가기 시작했다. 가게 주인들은 ‘주제와 기획 의도에 대해 공감하고 있고 도와주고 싶다’면서도 인터뷰는 모두 거절했다. 결국, 주변 사람들에게 도움을 요청해 어렵사리 섭외했다.

#. 우리가 말하는 미투ㆍ위투 이야기

10대부터 60대까지 총 16명(남자 7명ㆍ여자 9명)을 섭외했다. 인터뷰는 서지현 검사, 송하늘, 김지은 전 충남도 정무비서, 익명의 제보자 등이 ‘JTBC 뉴스룸’을 통해 폭로한 내용으로 만든 제시문을 소리 내 읽고 나서 진행됐다. 16명 모두에게 공통적인 질문을 던졌다. 대답하기 곤란한 질문에는 답하지 않아도 된다는 전제도 달았다.

질문지를 부끄럽게 만들 만큼 마음속 깊은 울림을 주는 의견이 많았다. 30대 여성 C씨는 미투를 ‘권력에 의한 착취’라고 규정하고선 “저도 어떻게 보면 누구한테는 강자일 수 있으니까. 저한테 있는 조그마한 권력으로도 저도 누군가를 상처주거나 이렇게 했을 수도 있다고 생각하거든요. 지금 생각해봐도 부끄러운 순간이 있었다”라고 고백했다.

20대 여성 D씨는 “자기보다 약자라고 생각했을 때 나오는 행동이 그 사람에게 상처가 된다고 생각하거든요. 나는 혹시 누굴 약자로 보지 않았나 이런 것도 생각해보고 그렇게 하나하나 바뀌다 보면 좋아지지 않을까요?”라고 말했다.

위투에 대해선 공감하고 함께하는 행위라고 입을 모았다. D씨는 “한 사람이 나서서 말했지만 결국은 피해자들이 많이 나오면서 위가 됐잖아요. 복수가 됐잖아요”라며 “피해자들이나 약자가 모여 그게 위(We)가 된다면 우리가 원하는 사회를 만들 수 있을 거라고 생각해요”라고 말했다.

50대 여성 E씨도 “미투 운동이 위투 운동으로 나아간다는 건 많은 과도기를 겪어야 하는 그런 과정을 의미하는 것 같다”며 “쉽지는 않겠지만, 이런 과정을 통해서 우리 사회가 조금 더 발전할 수 있고 각 개인의 권익이 좀 더 보장이 되는 그런 계기가 될 수 있다고 생각한다”고 답했다.

10대 여자 고등학생 F씨의 말은 폐부를 찔렀다.

“학교에서 장난으로도 여자애들끼리 스킨십하고 그럴 때 막 장난스럽게 ‘야 너 미투 운동 신고한다?’ 이렇게 ‘나도 당했어요.’ 이런 거를 (말하면) 친구가 ‘나는 잃을 게 없어’ 이렇게 말한다. 그럴 때 문득 드는 생각이, 그렇게 잃을 것 없는 사람에게 당한 피해자들은 어떻게 살아가고 있을까, 그 사람들은 딱히 비난을 받을 것 같지도 않고, 그 여자 편이 그 피해자의 편이 돼줄까? 많은 사람이 몰라주면, 주변 사람들이 또 네가 잘못했어 그런 말들도 나오지 않을까. 그래서 저는 미투 운동이 꼭 그 가해자가 잃을 게 많은 사람이어야 한다는 그런 게 바뀌었으면 좋겠어요.” 이 말이 끝나고서 촬영장은 한동안 침묵에서 벗어나지 못했다.

인터뷰에 응한 사람 모두 제시문을 소리 내 읽는 것만으로도 심적으로 아픔을 느꼈다고 표현했다. “수치스럽다”며 글의 출처를 물었던 50대 남성 G씨와 더불어 상당수가 제시문이 실제 언론 인터뷰를 기반으로 제작된 사실에 놀라움을 금치 못했다.

[당신들의 미투, 우리들의 위투] 기획 시리즈

① 뇌는 상처를 기억한다

② “커서 상담사 됐죠. 그때의 날 닮은 아이들 안아주고 싶어서”

③ ‘우리’가 ‘그들’의 미투를 다시 읽다

essential@heraldcorp.com

![[영상]](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=78&simg=/content/image/2024/04/29/20240429050015_p.jpg)