운영비, 지자체 몫…“재정자립도 열악”

예타 없이 깜깜이 지정 가능…소규모ㆍ대량 토목 사업 ‘편법’

[헤럴드경제=정경수 기자] 정부는 3년간 생활 사회간접자본(SOC) 사업에 48조원을 투입하겠다고 밝히면서 재정 문제를 언급하지 않았다. 재정난에 허덕이는 지방자치단체들은 매년 수천억원에 이르는 운영비를 새롭게 떠안게 됐다. 예비타당성조사도 받지 않은 채 SOC 사업이 대량으로 실행되기 때문이다. 선정 과정에 외부 기관이 개입하지 않아 정치적인 결정이 이뤄질 우려도 있다.

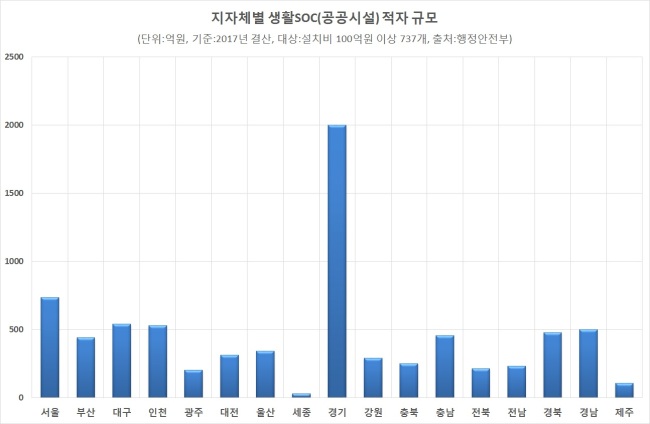

15일 행정안전부 지방재정통합공개시스템 ‘지방재정365’에 따르면 전국의 737개 대규모 생활SOC는 지난 2017년 결산 기준 7655억원의 적자를 기록했다. 조사 대상은 광역자치단체의 경우 설치비 200억, 기초자치단체 100억원 이상인 공공시설이다. 이 중 649개(88.1%) 공공시설이 수익보다 비용이 컸고, 84개는 흑자, 4개는 순수익 0원을 기록했다. 17개 시ㆍ도 모두 적자를 면치 못했다. 경기가 2000억원으로 적자 규모가 가장 컸고, 이어 서울(-735억원), 대구(-537억원), 인천(-526억원) 등 순이었다.

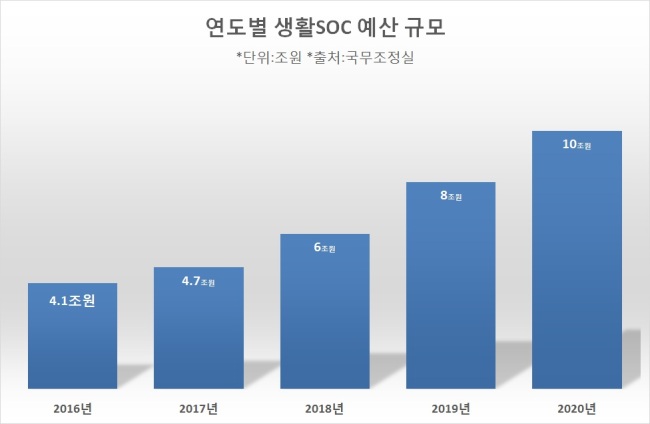

이처럼 공공시설이 적자에 시달리고 있지만 정부는 대책 없이 생활SOC 3개년 계획을 발표했다. 3년 동안 시설물 건립에만 국비 30조원, 지방비 18조원 이상이 투입된다. 지난 2016년 4조1000억원 규모에 불과했던 생활SOC 국비 예산이 내년 10조원대를 기록할 경우 4년 새 2.5배 늘게 된다.

정부보조금을 받아 생활SOC를 건설하더라도 결국 이를 유지ㆍ관리하는 주체는 지자체이다. 하지만 이미 다수의 도시는 대규모 생활SOC를 운영하는 데 적자를 면치 못하고 있다. 인건비, 유지비 등의 고정비용이 꾸준히 나가는 반면 일부 입장료를 받는 곳 외에는 수입이 없기 때문이다. 수익성이 낮은 공공시설 특성상 적자는 불가피하지만 비용 대비 편익이 제대로 증명되지 않고 있다. 기재부 관계자는 “국가가 건물을 지어주면 지자체가 운영비를 부담하는 게 큰 전제 원칙”이라며 “운영비를 절약할 수 있도록 에너지 절약시설로 건물을 짓도록 권장하고 있고, 향후 시설 복합화에 따라 발생하는 매점 등 수익이 운영에 도움될 것”이라고 설명했다.

문제는 지자체의 재정건전성이다. 국회예산정책처에 따르면 지난해 자치단체별 통합재정수지는 광역단체 약 5조5800억원 적자, 기초단체 약 12조8400억원 적자를 기록했다. 국가 지원 없이는 생활SOC를 운영하기 불가능한 상황이다. 도ㆍ특별자치도의 통합재정자립도는 37.5%에 불과하다. 시ㆍ군 단위도 각각 39.9%, 14.8%로 열악한 상황이다.

김태기 단국대 교수는 “인구 감소로 여럿 시도가 존폐 위기에 몰려있고, 지자체의 재정자립도는 바닥인 상황”이라며 “결국 관리비용은 미래세대에게 떠넘겨질 것”이라고 지적했다.

깜깜이 심사가 이뤄진다는 문제도 있다. 전통적인 SOC 사업에 비하면 건물당 사업비가 100억원 내외인 탓에 예타 대상(사업비 500억원 이상)에 해당하지 않는다. 소규모의 생활SOC 사업이 대량으로 실시돼 주민들의 재정부담을 크게 가중시키지만 외부 기관으로부터 정책적ㆍ경제적 타당성를 받지 않는 맹점이 있다. 주민 수요를 반영한다는 명목으로 선심성 생활SOC 사업이 남발될 우려가 크다. 1차적으로는 지자체 요청에 따라 소관 부처가 대상 사업을 선정한다. 이후 국가균형발전위원회와 행안부의 심사를 거치지만 외부 기관의 개입이 없기 때문에 정치적인 의사결정이 이뤄질 수 있다.

심교언 건국대 교수는 “편법적인 경기부양책”이라며 “단순히 지역 인프라 시설을 확충한다고 지역 발전이 이뤄지는 것은 아니다”고 말했다. 한 민간연구소 연구위원은 “생활SOC라는 용어는 복지사업을 달리 표현한 정치적 용어”라며 “시설 위주 복지는 기본적으로 재정 낭비 요소를 갖고 있다”고 말했다.

kwater@heraldcorp.com