- ‘쥐꼬리’ 이자에 요구불예금 급감

채권 기대수익 ↑, 저축예금도 이탈

자금조달 차질, 은행채 발행 급증

금융위, 수신·여신 경쟁체제 강화

안일했던 은행 경영 쇄신 불가피

미국과 유럽에서 시중자금의 예금 탈출이 계속되고 있습니다. 은행 경영에 대한 믿음이 흔들리면서 예금이 잘 보호될지 불안한 데다 물가상승률 대비 이자도 시원치 않기 때문이죠. 채권금리 상승으로 머니마켓펀드(MMF)나 채권형 상장지수펀드(ETF) 같은 시장형 상품의 수익률은 예금이자보다 더 높아졌습니다. 채권금리가 하락하면 가격 상승에 따른 시세차익까지 기대할 수 있지요. 비단 나라 밖 얘기만은 아닙니다. 우리나라에서도 비슷한 현상이 감지됩니다. 국내 은행의 경영이 불안한 것은 아니지만 이자가 만족스럽지 못하기 때문입니다.

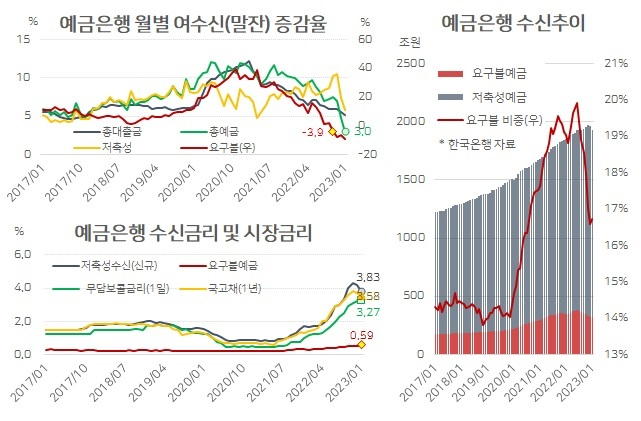

초(超)저금리 시대 우리나라 은행들이 막대한 이자이익을 거둔 비결 가운데 하나가 저(低)원가성 조달입니다. 요구불예금이 대표적이지요. 수시입출금이 가능하다는 이유로 예금자에게 이자를 거의 주지 않아요. 은행은 예금받은 돈으로 대출을 해 이자수익을 거둡니다. 예금 이자로 지출하는 이자비용이 적을수록 이자순이익이 늘어나는 사업구조입니다. 코로나19 극복을 위해 중앙은행과 정부가 막대한 돈을 풀며 15% 미만이던 총예금 대비 요구불예금 비중(예금은행)은 2021년 19%를 돌파해 2022년 6월 19.92%까지 치솟게 됩니다. 그만큼 원가가 싸진 셈이지요.

은행에는 ‘꿀단지’이던 요구불예금은 한국은행의 기준금리 인상 방침이 뚜렷해진 2021년 상반기부터 전년 동기 대비 증가율이 둔화되기 시작합니다. 지난해 10월부터는 전년 동기 대비 감소하기 시작했고 올 1월에는 감소폭이 9%로, 두 자릿수 진입을 앞두게 됐습니다.

채권금리가 낮을 때는 MMF나 채권형 ETF에 돈을 넣어도 요구불예금 대비 기대수익이 그리 높지 않았죠. 입출금의 불편함까지 고려하면 요구불예금에 머무는 게 나쁜 선택은 아니었어요. 채권금리가 오르면서 얘기는 달라집니다. 요구불예금 이자는 두 배 오른 수준이 고작 연 0.5%대에 불과합니다. 하루짜리 콜금리가 2.37%, 1년 만기 국고채금리가 3.58%, 증권사 종합자산관리계좌(CMA)금리가 3.7%대인 점을 고려하면 ‘쥐꼬리’만도 못하죠. 채권 가격은 금리와 반대입니다. 채권금리가 하락하면 덤으로 시세차익까지 챙길 수 있지요. 과세가 되는 이자소득과 달리 시세차익은 비과세입니다.

시장형 상품의 매력이 커지면서 상대적으로 이자율이 높은 저축성 예금의 인기도 꺾이기 시작합니다. 지난해 11월 전년 동기 대비 11% 넘던 저축성 예금의 전년 동기 대비 증가율은 올 1월 5.8%로 뚝 떨어집니다. 총예금 증가율도 올 1월 3%로, 2014년 1월 이후 9년 만에 가장 낮은 수준을 기록합니다. 최근 자금시장 상황을 고려하면 2월 이후 총예금이 전년 대비 줄었을 가능성이 큽니다. 총예금이 전년 동기 대비 줄어든다면 신용카드 사태 후유증이 영향을 미쳤던 2004년 11월부터 2005년 4월 이후 약 18년 만에 처음이 됩니다.

은행은 예금이 줄면 은행채를 발행해 대출 재원을 조달합니다. 예금금리를 올릴 수도 있지만 은행채 발행금리가 그보다 낮다면 시장 조달을 선택하는 게 유리하죠. 2월 은행채 발행은 전월 대비 51.6%, 전년 동기 대비 44.4% 급증했습니다. 예금이 계속 줄면 예대율 기준을 맞추기 위해 은행은 예금 이자를 더 주든, 은행채 발행금리를 높이든 조달비용을 더 쓸 수밖에 없습니다. 수신이 줄면 여신, 즉 대출 여력도 제한됩니다. 영업수익(매출)이 줄고 비용 부담까지 커지면 이익은 줄 수밖에 없겠죠.

금융위원회가 이르면 6월부터 예금 중개 서비스를 시행한다고 합니다. 더 높은 이자를 주는 쪽으로 예금이 이동할 가능성이 열린다는 뜻이죠. 자본 대비 차입비율이 낮아 예수 부채를 늘릴 여지가 큰 인터넷전문은행으로의 자금 이동이 유력해 보입니다. 인터넷전문은행은 지점이 없어 인건비 등 각종 비용 부담이 시중은행보다 낮죠. 금융당국은 예금 중개 서비스에 이어 비대면 대환대출 서비스도 준비 중입니다. 손쉽게 더 싼 이자를 받는 곳으로 대출을 옮기는 서비스죠. 인터넷전문은행이 비용 우위를 잘 활용한다면 예금은 물론 시중은행 대출도 상당 부분 빼앗아올 수도 있겠죠.

금융위는 그동안 은행 고유 업무로 여겨졌던 지급 결제계좌를 비은행 금융회사로 확대하는 방안도 검토하고 있습니다. 쉽게 말해 수시입출금이 가능한 월급통장을 은행이 아닌 증권사나 보험사 카드사에도 만들 수 있도록 하는 방안이죠. 은행으로서는 요구불예금 이탈 요인입니다. 최근 미국과 유럽 은행의 유동성 문제가 불거지면서 논의가 얼마나 진척될지는 미지수입니다. 하지만 은행을 새로 만들기보다는 은행의 폭리를 제한하는 데에 효과적일 수 있다는 목소리는 여전히 꽤 높습니다.

그동안 은행은 과점 체제에 기대 안정적인 이자수익을 거뒀습니다. 주인 없는 은행(지주) 지배구조로 내부 정치와 정·관계 로비의 결과에 따라 최고경영자(CEO)가 선임됐죠. 일단 CEO가 되면 ‘거수기’ 사외이사진을 구성하고 노조와 타협하며 ‘셀프 연임’을 이어갈 수 있었습니다. 경영의 과실을 주주나 고객이 아닌 임직원이 가장 많이 누릴 수 있었던 이유입니다.

앞으로 경쟁이 치열해져 기존 인력과 조직으로는 비용효율성을 유지할 수 없다면 지금의 지배구조가 계속 유지될 수 있을까요. 진짜 경영역량이 필요한 시기에 과연 지금의 은행 조직이 이를 감당할 수 있을지 두고 볼 일입니다.

kyhong@heraldcorp.com

![“내 딸 이 꼴로 둘 수 없어!”…女모델 ‘흘러내리는’ 어깨끈, 엄마까지 오열한 사연[이원율의 후암동 미술관-존 싱어 사전트 편]](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=78&simg=/content/image/2024/07/26/20240726050647_p.jpg)