상대와 겨루는 경기는 인간의 욕구를 대신한다. 그 중에서 서구의 복싱(Boxing)으로 알려진 권투(拳鬪)는 국제사회에서 경기규칙이 완성되기 이전인 1910년대에 우리나라에 유입됐다. 이 시기만 하더라도 상대와 겨루어 승자를 가리는 이벤트가 종종 있었고, 중국 상해를 중심으로 무예인들의 겨루기가 흥행했다. 중국의 대표적인 무예대회는 곽원갑이 만든 정무체육회가 주도했다. 이와 비슷한 시기에 우리에게도 1912년 권투가 처음 소개됐다.

중앙아시아를 중심으로 레슬링(당시에는 레슬링이라고 하였지만 대부분 각 민족국가들의 씨름으로 해석하는 것이 이해가 빠르다)의 챔피언들이 지역을 오가며 겨루었고, 카자흐스탄의 유명한 레슬러였던 카지무칸이 이 시기에 우리나라에 들어와 레슬링경기를 펼친 기록도 있다. 그들은 미국이나 유럽의 유명한 복서나 레슬러와 겨루며 이름을 알리기도 했다.

필자가 중앙아시아 무예를 현지에서 조사할 때 들은 이야기로는 소비에트 사회주의 공화국 연방이었던 구소련시대에는 지금의 러시아 말고는 다른 지역의 레슬러들은 올림픽이나 세계선수권대회에 출전하기 어려웠다고 한다. 그 이유는 명확히 밝혀지지는 않았지만, 지금의 러시아지역, 즉 동유럽 지역의 사람들만이 출전하는 특혜가 있었을 것으로만 추측된다.

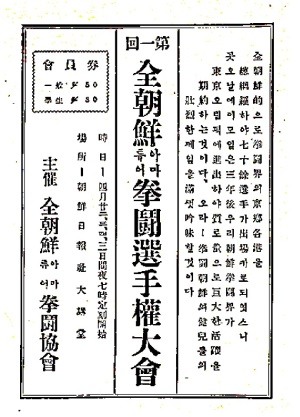

제1회 전조선권투선수권대회 포스터 .

1908 런던올림픽 채택 이후, 유각권구락부 통해 소개

권투의 종주국은 영국이다. 그 이유는 1908년 런던 올림픽에 권투가 채택되어 밴텀, 페더, 라이트, 헤비급 4체급경기를 시범종목으로 채택해 전 종목을 영국이 차지했기 때문이다.

우리나라에 권투가 소개된 것은 1912년 10월 7일 광무대 단성사의 주인이던 박승필이라는 사람이 ‘유각권(柔角拳)구락부’를 조직했고, 이를 통해 흥행대회를 연 것이다. 당시의 기록에 보면, 박승필이 격투기를 워낙 좋아해 ‘권투가 이런 것이다’ 정도로 소개한 정도로 알려져 있다. 유각권이란, 유술(유도), 각저(씨름), 권투의 앞자를 사용해 만든 세 개 종목의 연합단체라고 볼 수 있다. 여기에 클럽(club)의 일본식 표기인 ‘구락부(俱樂部)’를 붙였다.

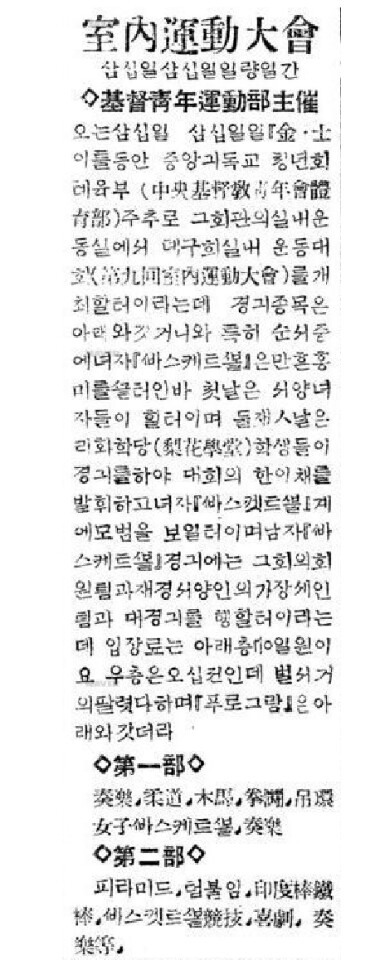

권투가 우리나라에 정식으로 유입된 것은 1916년 미국의 선교사였던 질레트가 권투글러브를 가지고 들어오면부터다. 일반인들에게는 1922년 YMCA에서 소개되었고, 권투부를 만든 것은 그로부터 2년 뒤인 1924년의 일이다. 그 후 1925년 YMCA체육부가 주최한 제9회 실내운동회에서 권투경기의 규격과 설비를 갖추고 정식경종목으로 채택했다. 이때 사각의 링을 만들고 글러브를 착용한 국내 최초의 권투경기가 열린 것이다. 초창기에 이혜택과 선교사의 아들이었던 슈버가반하트가 심판을 보며 경기를 했다고 한다.

1925년 1월 27일자 동아일보, 최초의 권투경기가 시작된 실내운동대회를 보도했다.

당시 언론에 보도된 내용을 보면, 1927년 YMCA권투부가 정식으로 생겨났고 당시 수련생은 30여 명이었다. 최초의 권투대회는 1928년 6월에 YMCA가 주최하고 동아일보가 후원한 제1회 전조선권투선수권대회다. 이 대회를 계기로 우리나라의 권투는 본궤도에 올랐다. 특히 YMCA와 일본에서 권투를 배운 성의경에 의해 1929년 안국동 사거리에 ‘조선권투구락부’를 만들고 자비로 선수들을 육성해 YMCA와 더불어 권투발전에 큰 역할을 하게 된다.

시장건달들, 어린권투선수들에게 망신 당해

권투경기의 흥행은 남대문과 동대문의 시장부근에서 주로 개최되었다고 한다. 아무래도 많은 사람들이 오가는 곳이었기 때문인 것으로 짐작되는데, 당시 YMCA에는 유도와 권투 수련생들이 있어 당시 남대문의 건달들과 미묘한 관계가 있었다고 한다. 권투경기가 열리는 남대문시장과 동대문시장에서는 당시에 주먹으로 먹고사는 건달들이 선수로 출전했다고 한다. 이들은 각 학교나 YMCA 등에서 수련한 어린 선수들을 만만하게 보고 링에 올라 고전을 면치 못했다고 한다. 기록에 보면, 힘으로는 이길 수 있을 것 같은데 권투를 배운 선수들에게는 상대가 안 되어 곤욕을 치렀다고 한다. 화가 난 건달들은 상대선수를 붙잡고 딴죽을 걸어 넘어뜨리는 등 막싸움으로 권투경기장을 혼탁하게 만들었다. 당시 심판으로 활동했던 이혜택, 김영구, 장권, 김영구 등은 뒤엉켜 있는 선수와 건달들을 말리느라 고생했다는 이야기도 있다. 시장터의 건달들은 결국 모두가 패해 구경꾼들에게 망신을 샀다고 한다. 이러한 사건 이후 권투는 힘만으로는 안 된다는 사실이 알려져기 시작했다.

그런데 건달 출신으로 정식 권투에 입문해 극동올림픽에서 우승한 이도 있었다. 김창엽은 수표교 건달 출신으로 YMCA에서 정식으로 권투를 배워 1934년 필리핀 마닐라에서 열린 극동 올림픽에서 밴텀급 우승을 차지했다. 해방 이후에도 그는 국제심판 및 대한체육회 대의원으로 활동하기도 했다.

조선권투가들, 일본, 미국, 필리핀 등서 프로 진출

서정권(오른쪽)과 그의 매니저였던 유대계의 플랑크 타보르(1933년).

이러한 권투의 흥행은 프로선수들도 만들었다. 1928년 11월에 프로에 입문한 원산 출신의 김정연은 일본에서 6대 챔피언까지 했지만, 1930년 고시엔 테니스코드에 마련된 특설링에서 필리핀의 보비 위슬와의 경기에 9회 TKO패를 당하며 사망했다. 최초의 한일 링사고였다. 당시 조선인의 권투실력은 일본을 제압했다. 1929년 11월에 개최된 일본 가미야마대회에서 5명의 조선인 우승자가 나오기도 했고, YMCA 출신 황을수의 경우에는 1931년에 필리핀 마닐라 원정경기에 출전했으며, 마라톤의 김은배와 권태하 등과 함께 최초로 LA올림픽에 참가했다. 황을수는 남자 라이트급에 출전해 우리나라 최초의 올림픽 출전 선수이면서 최초의 올림픽 권투선수로 기록되었다. 황을수는 독일의 카르츠 선수에게 판정패 했다.

일제 강점기 최고의 선수는 서정권이다. 그는 ‘권투의 신’으로 불릴 정도로 유명했다. 전남 순천 출신으로 1929년 일본에서 황을수에게 권투를 배웠다. 일본전국대회에서 3회 우승하고 1931년 일본프로로 전향해 데뷔 1년 만에 28전 전승의 기록을 세웠다. 그 다음해 미국으로 진출해 4연속 KO승을 거두며 밴텀급 세계 6위까지 올랐다. 이러한 성과는 당시 조선땅에 권투의 부흥을 일으켰다. 일본선수와 서양선수를 상대해 이기는 모습에 열광적인 응원을 보낸 것이다. 하지만 1940년대 태평양전쟁이 시작되면서 권투선수들은 선수의 길을 접어야 했다.

일제강점기는 세계적인 선수들이 활약한 권투의 도입기이자 부흥기였다고 말할 수 있다. 식민지 국민들에게 희망을 던져 주었고, 어려웠던 시대적 상황에서 정기를 보여준 것이 권투였다. 쉽게 접할 수 있었고 상대와 겨루어 승부를 명확하게 낼 수 있는 경쟁스포츠인 권투의 매력은 당시 민족운동의 일환이었는지도 모른다.

* 허건식박사는 용인대학교에서 무도학전공으로 체육학박사학위를 취득하였으며, 예원예술대학교 특임교수, 세계무예마스터십(WMC) 위원, 유네스코 자문기구 세계무술연맹(WoMAU) 이사로 활동하고 있다.

sports@heraldcorp.com

![“남편 유산, 같이 살던 집뿐인데” 3000만원 취득세 ‘날벼락’…상속 무주택 요건 유의해야[이세상]](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=78&simg=/content/image/2024/10/31/20241031050908_p.jpg)