-직장내 성희롱 신고 후 7개월간 독방 근무 사례도

-전문가 “2차 피해 없도록 불이익 조치 유형 구체화”

[헤럴드경제=김진원 기자] 전남 신안군 초등학교 여교사는 마을 주민들에게 성폭행을 당한 뒤 침착하고 용기 있게 대처하면서 피의자들을 검거할 수 있었다.

하지만 대부분 성범죄 피해 여성은 피해 사실을 알리는데 주저하는 것으로 나타났다. 성범죄를 공개한 후 겪는 소문과 직장내 따돌림과 같은 2차 피해 때문이다.

10일 국가인권위원회 ‘성희롱 2차 피해 실태와 구제강화를 위한 연구’에 따르면 설문에 응답한 근로자 450명 중 181명(40.2%)은 “성희롱을 당해도 문제제기를 하지 않겠다”고 했다. 10인 미만 소규모 사업장의 경우는 54.2%가 문제를 제기하지 않겠다고 했다.

그 이유로는 ‘안좋은 소문(51%ㆍ복수응답)’을 우려하는 경우가 가장 많았다. 고용상 불이익(35.9%)과 처리 과정에서 겪는 정신적 스트레스(34.4%)가 뒤를 이었다.

|

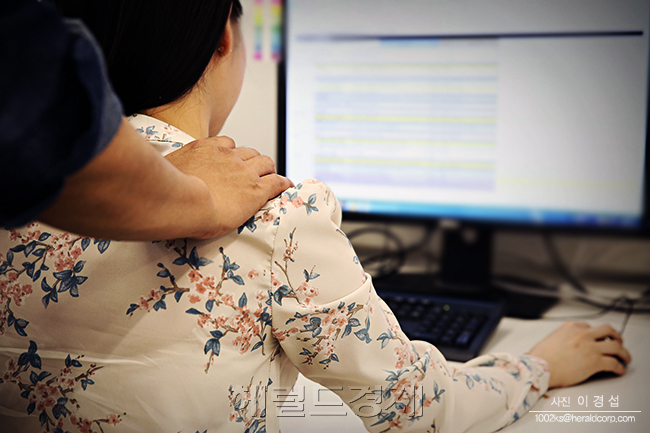

| 근로자 10명 중 4명은 성희롱 피해를 밝히는 것에 대해 주저했다. 직장내 소문과 따돌림과 같은 2차 피해에 대한 우려 때문이다. 사진은 관련 이미지. [사진=헤럴드경제DB] |

또 가해자를 다시 대하는 것에 대한 불편함(25.4%)과 문제 제기로 따돌림 우려(18.8%), 회사의 무시(19.9%), 업무적 괴롭힘(6.6%) 등도 성범죄 피해자들의 적극적인 대응을 힘들게 했다.

이러한 우려는 현실의 반영이란 게 전문가들의 평가다. 실제로 서울 동작구 대방동에 위치한 장학재단 남도학숙에 근무하던 30대 여직원 A 씨는 입사 첫달부터 직장상사에게 성추행을 당했다. 직장상사는 전산입력 방법을 문의할 때 자신의 팔을 A 씨의 가슴에 밀착시켰다. 또 직장상사는 선물로 받은 핫팩의 사용법을 A 씨에게 묻고는 “손에 들고 다니지 말고 가슴에 품고 다녀라”고 했다. 회식자리에선 술 시중을 시키며 “술집여자”라고 했다.

A 씨는 성희롱을 참다못해 국가인권위원회에 진정을 넣었다. 인권위는 A 씨 상사의 발언과 행동들을 성추행으로 인정했다.

그러나 인권위 진정 이후 A 씨는 남도학숙의 독방 사무실에서 근무했다. A 씨는 “직장상사의 성희롱을 신고했다는 이유로 7개월간 독방에서 근무해야 했다”며 “창문을 통해 감시당하는 ‘유리감옥’이었다”고 지자체 감사에서 밝혔다.

A 씨는 일상적인 업무 공유조차 받지 못한 채 투명인간 취급을 받았다고 주장했다. A 씨는 “여전히 나는 왕따다. 상황이 이런데 누가 성추행을 신고할 수 있을까”라고 덧붙였다.

남도학숙 측은 피해자와 가해자를 분리시키라는 인권위 요구사항에 따른 것이지 괴롭히려는 의도가 아니였다고 해명했다.

장명선 이화여대 젠더법학연구소 교수는 “성희롱 피해자들은 해고 등 일반적인 징계를 받지 않더라도 폭언과 욕설, 괴롭힘 등의 불이익을 받는 경우가 많다”며 “피해자들에게 가할 수 없는 불이익 조치의 유형을 보다 구체화해야 한다”고 지적했다.

jin1@heraldcorp.com

![캘리포니아 지붕 가득한 태양광 발전…남아도는 전기가 ‘고민’ [원호연의 PIP]](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=78&simg=/content/image/2024/04/27/20240427050129_p.jpg)

![12.5억 아파트가 7억으로 뚝…광규형네 그동네 또 왜이래? [부동산360]](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=78&simg=/content/image/2024/04/28/20240428050060_p.jpg)