이날 목적지는 자전거 국토종주의 종점 낙동강하굿둑이다. 마지막 날의 날씨는 매우 맑았다. 남은 코스의 길이는 100㎞ 이상이지만 난이도는 평이한 편이다. 숙소에서 나온 기자는 어제 밤에 미처 닿지 못한 ‘창녕함안보’ 인증센터로 향했다.

10㎞ 가량 페달을 밟자 ‘창녕함안보’ 인증센터에 닿았다. 자전거 국토종주 중에 가장 기분이 좋은 순간은 보가 보일 때이다. 보는 곧 인증센터를 뜻하기 때문이다. ‘창녕함안보’ 인증센터에 도착해 종주수첩에 인증도장을 찍자, 수첩에는 인증도장을 찍을 자리가 딱 두 곳만 남았다. 두 번만 더 도장을 찍으면 국토종주도 끝인 것이다. 창녕함안보를 벗어나기 직전, 국토종주 중 처음으로 표지판에서 부산이란 글자를 보았다. 마지막 날이란 게 실감이 났다.

창녕함안보 다음에 위치한 인증센터는 ‘양산물문화관’ 인증센터이다. 창녕함안보와 양산물문화관 사이의 거리는 55㎞로 국토종주 코스 중에서 가장 긴 구간이다. 다만 이 구간은 지난 밤 기자에게 잊지 못할 경험을 하게 만든 합천창녕보와 창녕함안보 사이 구간과 비교해 난이도가 평이한 편이다. 이 구간도 오르막을 가진 산복도로를 일부 품고 있긴 하지만, 날 좋은 날 낮에는 즐길 만 하다. 그렇다면 가장 큰 적은 지루함이다. 이 구간은 도대체 언제 끝날지 짐작이 되지 않아 지루한 코스였다. 기약 없이 긴 코스이다보니, 기자는 어느 순간부터 무아지경 상태에서 페달을 밟고 있었다. 국토종주 중 가장 지겨웠던 순간이었다.

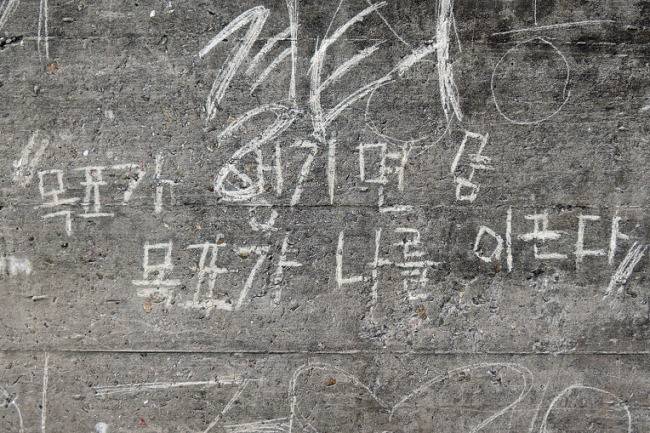

밀양시 삼랑진읍과 김해시의 경계에 위치한 삼랑진교 부근에는 수많은 낙서가 새겨진 거대한 벽이 있었다. 평이한 구간인데다 국토종주 코스의 마지막 지점과 가까운 곳이다 보니, 지난 구간에서 봤던 낙서들과는 달리 희망적인 표현이 담긴 낙서들이 주를 이뤘다. 그 중에서 기자의 눈을 사로잡는 낙서가 있었다. “목표가 생기면 목표가 나를 이끈다”. 마지막 날에 조금 풀어진 정신을 가다듬게 만드는 멋진 표현이었다.

하늘을 올려다보니 새들이 V자 편대 비행을 하고 있었다. V자 편대 비행은 매우 과학적이면서 경제적인 비행법이다. 이렇게 비행을 하면 서로의 날갯짓으로 형성된 상승 기류가 홀로 날 때보다 빠르게 비행할 수 있도록 도와준다. V자 편대비행으로 유명한 새는 기러기이다. 기러기 편대는 매우 탄탄한 팀워크를 자랑하는 조직이다. 기러기들은 날면서도 늘 서로를 돕는다. 선두가 지치면 다른 녀석이 그 자리를 직무 대리한다. 대열 맨 끝의 기러기는 지속적인 울음소리로 선두를 격려한다. 지쳐서 낙오할 위기에 처한 녀석이 생기면 덜 지친 녀석들이 지친 녀석과 함께 땅으로 내려와 체력 회복을 기다린다. 소통과 협력의 중요성을 너무나도 잘 아는 조직이다. 복잡한 시국을 떠올리니 새들이 사람보다 낫다는 생각이 들었다.

해가 다 저물어 갈 때가 돼서야 겨우 양산시에 진입했다. 정말 원 없이 페달만 밟은 코스였다. 양산시로 진입하면 풍경이 다채로워져 지루함을 덜 수 있다. 양산시로 진입하면 경부선 철도와 나란히 자전거를 몰게 된다. 철도를 따라 점점 풍경이 도시를 닮아간다. 국토종주의 끝이 가까워지고 있다는 신호이다. 양산시로 진입한 후에도 한참을 달린 뒤에야 ‘양산물문화관’ 인증센터가 나타났다. 인증도장을 쥔 손에 힘이 들어갔다. 이제 수첩에 한 번만 도장을 더 찍으면 국토종주도 끝이다.

지난 구간과는 달리 점점 더 많은 불빛들이 눈에 들어오기 시작했다. 도시의 불빛이다. 피할 수 없는 야간 라이딩이었지만, 도시의 불빛과 함께 하는 라이딩은 서울 구간 이후 처음이어서 마음이 설렜다. 어둠 속에서 느닷없이 부산임을 알리는 표지판이 나타났다. 끝이 가까워 온다는 생각에 몸에서 없던 기운이 솟았다.

부산 구간의 자전거 국토종주 코스는 대단히 잘 조성돼 있었다. 도로의 포장 상태도 좋았을 뿐만 아니라, 주위 도로보다 조금 높은 제방 위에 평탄하게 도로가 조성돼 있어 편안히 페달을 밟으며 주위 풍경을 즐기기에 좋았다. 벚나무가 노변을 따라 길게 늘어서 있었다. 봄에 벚꽃이 필 때 자전거를 타면 좋을 코스였다.

강을 가로지르는 불빛. 누가 설명해주지 않아도 알 수 있다. 저 불빛은 낙동강하굿둑 위에 조성된 도로를 비추는 불빛이다. 낙동강하굿둑과 가까워질수록 자전거의 속도가 더해졌다.

낙동강하굿둑에 도착하자 다리에서 힘이 풀렸다. 하지만 이 곳이 끝이 아니다. 마지막 인증센터인 ‘낙동강하굿둑’ 인증센터는 낙동강하굿둑 건너 1㎞가량 떨어진 을숙도의 낙동강문화관에 위치해 있기 때문이다.

자전거 국토종주 코스의 종착지인 ‘낙동강하굿둑’ 인증센터에 도착했을 때의 시간은 오후 8시였다. 1주일 내내 닿기만을 꿈꿨던 장소에 도착했지만, 늦은 시간에 이 곳에 서 있는 사람은 기자 밖에 없었다. 조금은 민망하게 홀로 국토종주 인증샷을 촬영한 뒤 수첩에 마지막 인증도장을 찍었다. 그제야 국토종주가 끝났다는 것이 실감이 났다.

기자는 지난 2009년 여름에 서울에서 고향인 대전까지 홀로 도보여행을 한 일이 있다. 당시 기자는 자신과 자신을 둘러싼 세상이 조금은 달라지지 않았을까 기대했었다. 그러나 변화는 없었다. 당연한 결과였다. 조금 특이하고 힘든 경험을 했다고 해서 자신의 본성이 근본적으로 변할 리도 없고, 세상이 이 같은 경험을 알아줄 리도 없으니 말이다.

다만 당시 기자는 그 도보여행을 통해 한 가지를 발견할 수 있었다. 스스로 생각했던 것보다 인내력이 꽤 괜찮다는 점이었다. 이후 기자는 힘겨운 상황이 생기면 “뜨거운 햇살이 사정없이 머리 위로 쬐이는 날에도, 장마가 쏟아지는 날에도 하루에 14시간 이상 걸었는데, 그보다는 낫지”라고 당시를 회상하며 견디곤 했다.

그로부터 시간이 7년 넘게 흐르니, 당시의 기억도 조금 희미해졌고, 또 당시의 기억만으로 버티기에 어려운 일들도 적지 않았다. 그러던 중 기자라는 직업에도 회의가 느껴졌다. 한 번 더 자신을 극한상황 속으로 몰아넣으면, 무언가 답이 나오지 않을까 싶었다. 그래서 제대로 된 준비도 없이 무작정 자전거 국토종주를 시작해 길 위를 달렸다.

7년 전 여름과 마찬가지로 답은 나오지 않았다. 그때처럼 한 가지를 확인할 수 있었을 뿐이다. 아직 무작정 출발해도 자신이 자전거로 국토종주 정도는 할 수 있을 만큼의 체력과 정신력을 가지고 있다는 점이었다. 무슨 일을 해도 먹고 사는데 지장은 없겠다는 자신감을 얻은 게 이번 자전거 국토종주의 수확이었다.

123@heraldcorp.com

![12.5억 아파트가 7억으로 뚝…광규형네 그동네 또 왜이래? [부동산360]](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=78&simg=/content/image/2024/04/28/20240428050060_p.jpg)

![캘리포니아 지붕 가득한 태양광 발전…남아도는 전기가 ‘고민’ [원호연의 PIP]](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=78&simg=/content/image/2024/04/27/20240427050129_p.jpg)