- 10년차 자라지기 김다영

아티스트 케어 담당

“내가 가을은 자라섬”

|

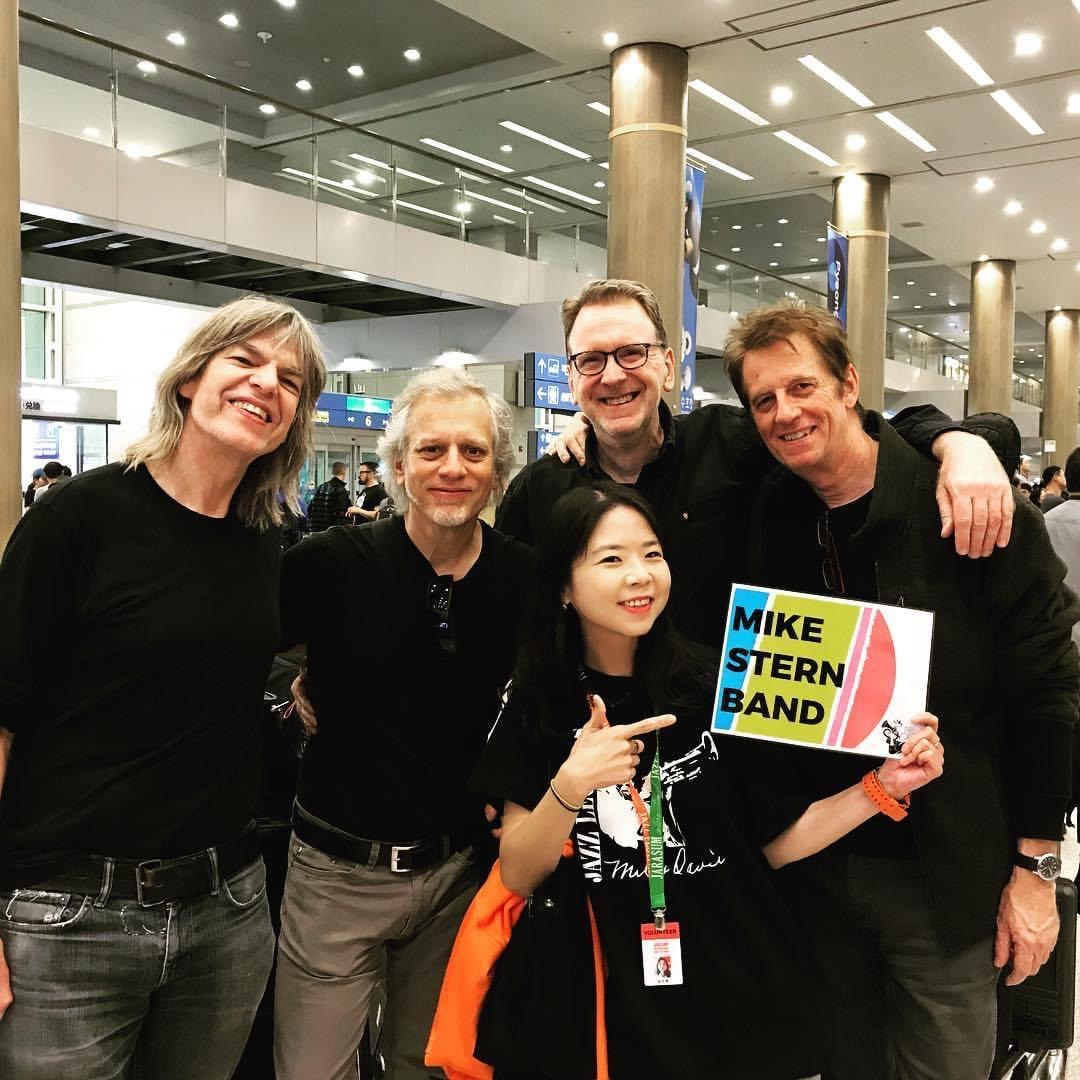

| 자라섬재즈페스티벌의 10년차 자라지기 김다영 씨 [자라섬재즈페스티벌 제공] |

[헤럴드경제=고승희 기자] ‘자라섬재즈페스티벌’은 ‘청춘의 역사’다. 누군가는 이곳에서 가장 빛나는 한 시기를 보낸다. 철새들이 철마다 보금자리를 찾아가듯, 이들은 해마다 10월 자라섬으로 돌아온다.

“5월 즈음이면 자라섬재즈페스티벌의 자원봉사자인 자라지기 신청서를 내요. 그 때부터 들썩들썩하는 거예요. 공지가 뜰 때가 됐는데 왜 안 뜨지 싶어 너무 궁금해지고요. 초가을 출근길이 추워지고, 찬바람이 불어오는 때가 되면 자라섬 생각밖엔 들지 않아요.(웃음)”

올해로 10여년, 스물 네 살에 시작에 어느덧 서른 다섯이 된 자라지기 김다영 씨는 자라섬의 가을을 돌아보며 이렇게 말했다.

2004년 ‘재즈 불모지’인 대한민국에, ‘비만 오면 잠기는’ 황무지 자라섬에서 시작한 ‘자라섬재즈페스티벌’은 독특한 음악 축제다. 대한민국의 숱한 음악 페스티벌 중 유일하게 장르 정체성을 지키는 ‘축제계의 큰 형님’이다. 올해로 19회를 맞는 동안 세계 57개국에서 6000여명의 음악가들이 찾았고, 지금까지 200만 명 이상의 관객들이 다녀갔다. 자원봉사자들은 10년 넘게 자라섬을 지키고 있고, 지역 주민들은 “우리가 지켜야 할 자랑스러운 축제”라고 입을 모은다.

|

| [자라섬재즈페스티벌 제공] |

자라섬재즈페스티벌엔 해마다 150명 정도의 자라지기가 함께 한다. 2011년 자원봉사자로 활동하고 있는 김다영 씨는 이곳에서 해외 아티스트 케어를 담당하는 일을 하고 있다. 김다영 씨는 “해외 아티스트 담당 파트는 그 해 페스티벌의 아티스트 숫자에 따라 자라지기를 선발하는데 10여명 정도다”라며 “음악가들이 인천국제공항으로 입국할 때부터 모든 업무가 시작된다”고 말했다.

10년간 자라지기로 활동하다 보니 잊지 못하는 기억도 많다. 자라섬재즈페스티벌은 그에게 음악 축제를 넘어 인생의 한 장이다. 아무 것도 모르던 대학생 때 시작해 “아티스트를 처음 만나 부들부들 떨며 긴장하던 날들”도 있었다. “자라지기를 처음 했을 때의 사진을 보면 지금도 웃음이 나요. 공항에 웬 어린아이가 있는 것 같더라고요.”

가장 잊지 못하는 아티스트로는 독일 피아니스트 요하임 쿤을 꼽았다. 2014년 처음 만난 아티스트로, 1944년생인 요하임 쿤과 김다영 씨는 40여년의 나이차를 뛰어넘어 친구가 됐다.

김다영 씨는 “매니저도 없이 혼자 자라섬을 찾았는데, 일대일 마킹이었기 때문에 대화의 시간도 많아 굉장히 친해졌다”며 “페스티벌 기간동안 우정의 케미스트리를 쌓고, 이후에도 편지를 주고받으며 연락하고 있다”고 말했다.

|

| 자라지기 김다영 씨 [자라섬재즈페스티벌 제공] |

“기억나는 장면들이 많아요. 컴퓨터를 쓰지 않아 공책을 들고 다니며 이게 내 컴퓨터라고 말하던 모습도 잊혀지지 않고요. 지금도 연락은 팩스나 항공우편으로 해요. (웃음) 요하임은 제 친구 중 가장 나이가 많아요. 자라섬이 준 가장 큰 선물은 이렇게 나이차가 많이 나는 ‘베프’를 만들어줬다는 점이에요.”

자라섬재즈페스티벌엔 특별한 것이 있다. 자라섬이라는 특수한 공간에서 보낸 짧은 시간은 음악가와 관객, 스태프를 끈끈하게 연결한다. 누구도 강요하지 않았는데 10년 넘게 자원봉사 활동을 하며 청춘을 보낸다. 이곳에서 자원봉사 활동을 하다 결혼으로 이어지는 커플도 태어났다. 김다영 씨는 “내게 가을은 온전히 자라섬”이라고 말했다.

“자라섬은 네버랜드예요. 결코 나이 들지 않는 곳이죠. 자라섬에 입도하는 순간, 세상과 단절돼 근심과 걱정을 잊고 시간이 멈춘 것처럼 재즈에 취하게 돼요. 자라섬재즈페스티벌은 그것 자체가 힐링이고, 자라섬을 기다리는 시간조차 힐링이에요.”

shee@heraldcorp.com![12.5억 아파트가 7억으로 뚝…광규형네 그동네 또 왜이래? [부동산360]](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=78&simg=/content/image/2024/04/28/20240428050060_p.jpg)

![캘리포니아 지붕 가득한 태양광 발전…남아도는 전기가 ‘고민’ [원호연의 PIP]](http://res.heraldm.com/phpwas/restmb_idxmake.php?idx=78&simg=/content/image/2024/04/27/20240427050129_p.jpg)