개인 투자자 길 막은 규제에 토종 운용사 사실상 ‘법인 쪼개기’로 모색

국내 현실 특수성 반영…새로운 기회 창출 vs 전문성 훼손

해외선 출자자 다양성 눈길…개인도 출자약정·이행해 고수익 창출

[편집자주] 한 해를 마무리하는 연말에 접어들며 금융투자 시장은 2024년을 돌아보는데 여념이 없다. 올해는 시장에 여러 화두가 던져졌다. 그중에서도 리테일 시장과 분리되어 연기금·공제회 등 기관투자자로부터만 자금 조달하는 사모펀드 현실에 아쉬움을 표하는 목소리가 적지 않다. 이에 현실적인 개선방안은 무엇인지, 해외 자본시장에서는 자금조달 및 운용이 어떻게 작동되고 있는지 등을 짚어본다.

지난 기사([한국형 PEF의 명암①] “왜 개인은 출자 못해?”…‘기관전용’ PE 자금조달 ‘난맥’)에서 이어집니다.

[헤럴드경제=노아름 기자] 지난 2021년 개정 자본시장법의 맹점은 곳곳에서 드러났다. 비상장사는 운신의 폭이 좁아졌다. 운용사(GP)는 사실상 법인 쪼개기에 나서며 활로를 모색했다. 이처럼 토종 사모펀드(PEF) 운용사가 고전을 면치 못하는 사이 글로벌 PE의 규모는 나날이 커졌다.

블랙스톤, 콜버그크래비스로버츠(KKR) 등 글로벌 PE의 운용자산(AUM)은 연간 두 자릿수씩 급증했다. 이러한 성장세는 각종 수치를 통해서도 확인해볼 수 있다.

21일 리서치기업 프레킨(Preqin)에 따르면 지난해 22조달러(한화 약 3경716조원)였던 글로벌 대체투자 운용 규모는 오는 2027년 27조 달러(약 3경7700조원)로 약 22.7% 증가할 것으로 전망했다.

이처럼 해외 운용사들이 대체투자 비중을 급속도로 늘릴 수 있었던 배경에는 출자자(LP) 다양성이 자리한다. 글로벌 PE들은 연기금·공제회 등 기관자금에 더해 개인투자자 자금을 포괄한다. 초대형 운용사의 경우 펀드 투자자의 20% 이상이 패밀리오피스 및 고액투자자 등 개인으로 구성되어있는 것으로 알려져 있다.

투자업계 관계자는 “본질적으로 고위험 고수익을 추구하는 PE는 공개된 시장에서 거래되지 않기 때문에 유동성과 접근성이 낮다”며 “게다가 협상력이 약한 개인투자자들은 수익분배 측면에서 GP와의 협상 주도권을 잡기 어려운데 경험이 쌓인 개인 전문투자자의 경우에는 사정이 다르다”라고 말했다.

특히 미국 자본시장에서는 대규모 인수금융을 일으키는 차입매수(레버리지 바이아웃) 보다는 다수의 투자자가 모일 수 있는 구조의 재간접펀드(FOF)에 개인들의 투자기회가 열려있다는 진단도 나온다. 이 경우 펀드 규모는 7500만달러(약 1047억원)에서 1억달러(약 1400억원) 사이에 형성된다. 개인투자자들은 출자 약정을 하고, 자본납입 요청(캐피탈콜)이 있을 때마다 수시로 출자 이행하게 된다.

이에 더해 아예 보험사를 자회사로 편입해 자금운용 규모를 키우는 사례도 있다. 블랙스톤은 2017년 보험사 피델리티&개런티 라이프(F&G)를 인수해 자산운용 역량을 흡수했고, KKR은 2021년 보험사 글로벌 애틀랜틱(Global Atlantic) 경영권지분을 매입한 뒤 자산을 KKR에 위탁하도록 해 AUM 980억 달러를 추가로 확보했다.

국내는 사정이 다르다. PE가 개인을 LP로 받아들일 수 없게 되면서 운용사들은 자산운용사를 설립해 별도 법인을 두거나, 증권사는 자산관리(WM) 창구를 통해 고액자산가 눈높이에 맞는 상품 내놓기도 했다. 사실상 헤지펀드와의 경계가 허물어진 셈인데, 이에 대해 새로운 투자기회를 창출하려는 움직임이라는 시각과 전문성이 옅어졌다는 시선이 공존한다.

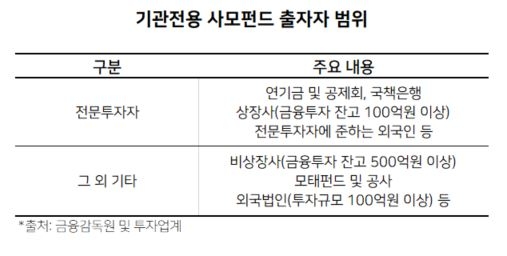

개인뿐만 아니라 투자재원과 여력이 있는 비상장사 또한 수익창출 기회가 막혔다. 이른바 ‘500억 룰’로 알려진 법인 요건을 충족해야해서다. 개정 자본시장법에 따라 비상장법인은 최근 1년 이상 금융상품을 최소 500억원 보유하고 있어야 기관전용 사모펀드에 출자 가능하다.

기업 관계자는 “이전에는 3억원 이상을 투자하면 펀드 LP로 참여할 수 있었지만 현재는 장벽이 높아졌다”며 “20억~30억원 상당의 여유자금을 투자하고 싶어도 그 기회가 차단되어 아쉽다”고 말했다.

![비정규군 소탕 전문 AC-130J 고스트라이더 [오상현의 무기큐브]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/22/news-p.v1.20241121.8f4980faf64443e195678f2bb3f614ad_R.png?type=h&h=640)

![“XX의 아들”에서 유명 작가된 소재원…노숙인 시절 만난 서점 직원 찾는 이유[우리사회 레버넌트]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/19/news-p.v1.20241118.4159b875eef348079f99ce93cedf37b5_R.jpg?type=h&h=240)

![아이도 안 낳는데 큰 집 왜 사냐고?…천만에, 큰 집이 더 올랐다 [부동산360]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/24/rcv.YNA.20241118.PYH2024111813560001300_T1.jpg?type=h&h=320)

![연예인에 빠져…“24개월 할부로 사더니” 전부 쓰레기통 행 [지구, 뭐래?]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/20/news-p.v1.20241120.bf9d50d5065347f3ba37696b2898bb31_T1.jpg?type=h&h=320)

![집 너무 안팔리자 아내가 꺼낸 말 “여보, 상가랑 아파트 바꿀까?”[부동산360]](https://wimg.heraldcorp.com/news/cms/2024/11/16/rcv.YNA.20241105.PYH2024110509190001300_T1.jpg?type=h&h=320)